2020年は、記憶にも歴史にも残る年になった。グローバルにつながっていたはずの世界は分断され、国々は孤立し、国内でさえ移動が難しくなった。ウィルスという自然が拡大するほど、人々は意識に壁を作った。疑心暗鬼の時代に、まだ見ぬ世界へ出かける「旅」という言葉は、後ろめたい響きをもってしまった。

各地の手仕事や風土を訪ねる「手のひらの旅」の出発点に帰ろう。「手から出発して、手に戻ってくる」この旅は、ほんらい移動の距離を誇らない。手のひらを広げれば最も遠くに行けるし、いつでもここに戻って来られる。人が手で物を作り出す限り、この旅の目的地はいたる所にあるはずだ。

ところで、私たちがふつう旅しない所はどこだろう?それは自分の住んでいる土地だ。「旅」とは新鮮な世界を訪ねるものだから、住み慣れた所は旅する意味がない。けれど、もし手のひらを旅することができれば、「ここ」もまた未踏の大地となる。

あえて東京を旅してみよう。無数の情報が渦巻き、トレンドが泡のように消えていく街。ほとんどの歴史的な建築物は大震災や空襲で壊され、多くの手仕事も近代化で失われていった。けれどじっと目を凝らしてみれば、幾重にもレイヤーとなって美しい「江戸」が透けて見える。

江戸で生まれた2つの手仕事を旅しよう。

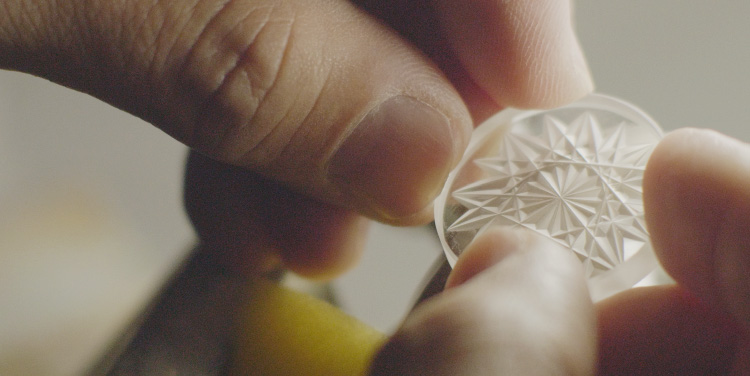

ひとつは「江戸切子」。天保5年(1834)に大伝馬町の加賀屋久兵衛が始めたガラス工藝だ。

ガラスに切り込みを入れて幾何学的な線を彫り、文様で装飾する。このカットグラスの歴史は5世紀のササン朝ペルシアにまで遡る。その後西洋で発展した技法を、日本人は独自の感性で繊細な文様へと展開した。うつわに長寿や吉祥の文様を描き、生きる感謝と祈りを込める精神は、今も蒔絵や陶磁器、着物に脈々と流れている。「江戸切子」にも、そんな工藝の伝統が生きている。

もうひとつは「江戸小紋」。江戸時代初期、大名が江戸に屋敷を構え、裃を染めたことに始まる。贅沢が禁止されていた当時、遠くから見れば無地に見えるが、近寄ってみると小さな紋様で埋め尽くされた型染がひそかなおしゃれだった。中期以降は庶民にも広がり、しゃれた小粋な紋様が多く作られ愛されてきた。

これらの工藝において見る者を魅了するのは、緻密な柄の小宇宙だ。一見してわからないが、近寄ってみると点や線が連続し、揺らぎながら生き生きとつながって、見飽きることがない。その美しさが生まれる理由は、切子の円盤が無限に回転し、小紋の型紙が永遠につながっていることと無縁ではないだろう。

異邦人のように東京の街を旅すると、そんな工藝の柄のように、「江戸」の風景のなごりが見え始める。それは「時のつながり」を求めて深く降りていく旅だ。遠くからは見えなかったものが、近づくほどにはっきりと浮かび上がってくる。

職種:店舗販売 / 営業 / 生産管理 / パタンナー / デザイナー

正社員登用、給与は経験により相談。月20万円以上。

年齢性別不問。

厚生年金、健康保険、雇用保険等完備。交通費支給、賞与。

ご希望の方は、メールにて履歴書と職務経歴書をお送り下さい。

通過者のみ面接の返信をいたします。なお募集の職種は時期によって異なる場合があるのでお問い合わせください。

*学生のインターンは随時可能ですので、希望者は面接いたします。

送信先メールアドレス:matohu@lewsten.com

◇ matohuの理念

「日本の美意識が通底する新しい服の創造」をコンセプトに文化や歴史を大切にしながら、現代人の心に響く魅力ある「デザイン」を生み出すこと。それを深い「言葉」で表現し、共感者の輪を拡げて行く「場」を作って行くこと。

この3つを通して、多様で心豊かな世界をともに作り上げることがmatohuのプロジェクトであり、理念です。

◇ 仕事のやりがいと人間的成長

まかされた仕事を自分の創意で工夫していける環境です。1Fはショップ、2Fはアトリエになっており、デザイナーと直接話しながらアイデアを実現していけます。また文化、歴史など幅広い知識を学ぶ機会も多く大人の教養と礼儀が身につき、人間的にも成長できます。

人の心に彩りを添えるデザインを生活のなかに!を合い言葉にこれから世界に向けて発信するmatohuのスタッフを募集します。